MOVED INTO HERE : 2006.01.01

2024/01/24 15:26 ボードゲーム

テラミスティカ攻略1 基本編

2023/11/10 17:07 ゲーム・論考

FrontPage

2022/08/28 09:31

『縦帝国』の広告を廃止した話

2022/08/28 09:28 ゲーム制作

Android用ゲーム『縦帝国』を作りました

2022/08/05 05:08 ゲーム制作

ボードゲームはコミュニケーションツールではない

2020/09/21 13:18 ゲーム・論考

URLが変わりました

2018/06/02 11:48 日記

マップ不要論と、いやそうでもないかもという話

2016/12/23 14:06 ゲーム・論考

ラッツィア

ボードゲーム

Ravensburger

Stefan Dorra

3-8人(5-8人)

40分

1992年ゲーム大賞ノミネート。けっこう好きなゲームだ。

6色の賭場があり、博打打ちと警官たちがしのぎを削っている。プレイヤーは配られた手札の中からギャンブラーか警官(カードに色がついており、どこの賭場にいくかも同時に決まる)を裏向きに出し、同時に開ける。警官は同じ賭場に博打打ちがいれば、賭場に置かれた金を押収できる。賭場に博打打ちしかいなければ、博打打ちが金をとる。

6つの賭場それぞれについて、この金のとり合いを解決していく。似たようなゲームといえば『貴族の務め』があるが、配られる手札がランダムという部分が違う。

『貴族の務め』では、相手の手札がすべて知れている。また、賭場(じゃないが)も2つしかなかったから、もっと純粋な駆け引きだったわけではある。

このゲームは、『貴族の務め』の2年後に発売されたゲームだ。貴族に飽きてきて、もっと大人数で長く楽しめるゲームを求めていたころ、だったんじゃないかと想像する。ルールはかなり似ているから、二番煎じといえばそのとおりなのだが、より深くなっている改良版といえるのじゃないか。

手札の引きに乱数があるのは賛否両論かもしれないが、このゲームの場合、均等な引きならもちろん選択肢が増えるからいいし、偏ったらそれはそれで戦略がある。運はあるが戦略でカバーできる、いいバランスのゲームだと思うのだ。やはり、どこかに運のせいにできる部分がないと疲れるし。

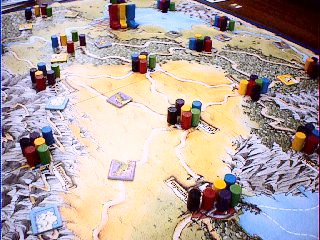

エルフェンランド

ボードゲーム

Amigo

Alan R. Moon

2-6人(4-6人?)

1.5時間

丸くて転がってしまうコマが不評だけど、1998年ドイツゲーム大賞受賞作品。

マップ上にはいろいろな地形のルートで街が結ばれている。でまず、そのルート上に移動手段タイルを順番に置いていく。移動手段はドラゴンとかユニコーンとかイノシシとかがあるのだが、それぞれの乗り物には得意な地形や不得手な地形があるので、考えながら置かなければならない。しかもそのあとの移動フェイズでは、手札から該当する乗り物カードを出さなければならなかったりもするので、運の要素もけっこうある。というか、タイルと手札で2重にある。

4ラウンドでいかにたくさんの街を訪れることができるかを競うのが目的。20の街にそれぞれ彼女がいて、何人の女性に会いにいけるかを競うのだという解釈が一般的。

実際、運のいい人が勝つのは間違いないのだ。タイルの配置が終わればあとは他人との関わりもなく、それぞれに手札を使って移動するだけ。慣れればみんな賢明な移動を考えられるようになるので、あとはタイルと手札の引き次第になるような気はする。

一応、各プレイヤーに1枚ずつ、妨害タイルなるものを渡されている。ルート上にこれを置くと、そこを通るのに必要なカードの枚数が1枚増えるのだ。これが非常に強力で、このために通過がほぼ不可能になってしまうことが多い。

見かけよりもずっと要素が少なく、目的も明確。わかりやすくていいのではあるのだが、これは、強力な妨害を受けると確実に勝利から遠ざかってしまうということを意味する。だから妨害を受けにくいように駆け引きしながら、時には他人と助け合ってルートを確保していくというようなゲームだ。

ただ実は、そんな駆け引きなどせず我が道を邁進していた人が、妨害も受けず勝ってしまうことが多い。

目的が明確、妨害手段もはっきりした効果を顕すため、一度の妨害で何点の勝利ポイントが引かれたかわかってしまう。つまり、ゲームに使用されるリソースが少なすぎて、何度もやると飽きてきそうな感じではある。

でもまあ、とりあえず、ドラゴンやらユニコーンやらの背に乗って世界を回るのは楽しい。カードやボードの絵もきれい。雰囲気がいいゲームである。

メディナ

ボードゲーム

HANS IM GLÜCK

Stegan Dorra

3-4人(最適3-4人)

90分

木のコマがたくさん入っていてうれしい。このゲームでもっとも重要な要素だ。

ルールは簡単。「建物」「ヤギ小屋「城壁」「人」「屋根」と5種類のコマを始めに渡される。ターンではここから、どれでもいいから2個をボードに配置する。全員が置けなくなるまでこれをくりかえす。やることはそれだけなのである。

建物はボードに置いただけでは誰のものでもない。建物の上に自分の色の屋根を乗せることで、初めてプレイヤーのものになる。

屋根を乗せてしまうと、もうその建物は拡張できない。そのため、一生懸命大きく育てていた建物が他人に奪われたりすると大ショックなのである。

というか、本当のことをいえば、自分で大きくした建物は基本的に他人にとられるものなのだ。自分の得点を直接伸ばす手段がほとんど存在しないため、いまだにどうしたらいいのかわからないゲームだ。

ボードは始め、まっさらなマス目が並んでいるだけ。そこに建物を並べていき、次第に街ができあがっていく。ゲーム終了時には、もちろん得点計算をするわけなのだが、プレイヤーはここで初めて、自分たちの街を客観的に見渡すことになる。

このときは、全員で協力して計算を進めるべきだと思う。勝敗が決したことよりもまず、できあがった街を眺めて満足感に浸る、得点計算はそのための時間である。

ここで、立体的なコマが大量に入っていた意味が生まれる。シムシティみたいな感慨がちょっとあるのだ。

いろんな過程があって立体物が立ち並んでいく、男の子はやっぱりそういうものが好きなのだという気がする。

始めはなにをしていいかわからないので、適当に建物を建てることが多い。だが乱数がなく、得点も盤面にすべて見えているので、途中からは必死で考えるようになる。

でも本来は、こういうゲームは、何百回もやりこんでできあがってきた定跡を元に、序盤から気を入れてプレイしなければならないはずだ。なにもないところに置いていくところが似ている、囲碁のような序盤展開になるまでは、本当にやりこんだとはいえないと思う。

もちろん、わたしもそこまでやりこんではいない。所有者だから、多少のセオリーはわかるのだが、それでも序盤はあまり考えずに置いている場面が多い。

いってみれば、まだ誰もこのゲームを理解していないのである。

しかし、楽しくないわけではない。それは、やはり俺たちの街が次第に大きくなっていく、そこに魅力があるからだ。プレイヤー間の綱引きがあり、その結果として、ゴミゴミとした、妙に生活臭を感じる街ができあがる。建物の間に人を配置するときなど、本当に指が届かないほど狭いわけだが、そんなところで、どこか街に愛着がわくのだ。

まあゲーム自体の評価は「佳作」という感じなのだが、もしもこれでコマがただの厚紙だったなら、「駄作」になっていただろう。

トランスアメリカ

ボードゲーム

Winning Moves

F-B.Delonge

2-6人(最適5-6人)

30分

5、6人でやるわりと気軽なゲームとしては悪くない。完全に運次第のクソゲー? まったくそのとおりだが、まあパーティーゲームだと思おう。それにしてはいまいち雰囲気がないのは欠点だが。

アメリカの地図の上に鉄道を敷いていくゲームである。

鉄道を敷くゲームと書いたが、そういって『1830』などを思い描いてはいけない。鉄道ゲームというより、線路を置くゲームといった方がいいかもしれない。

やることは本当に線路を置くだけ。まず5箇所の目的地カードが渡され、そのすべてを一つの路線でつなげたプレイヤーが、ラウンドの勝者となる。自分のターンにすることは線路を2本敷設すること。自分の路線しか延ばせないが、他プレイヤーの路線と繋がったら一つになってしまう。結合すれば人が敷いた線路を全部使えるわけで、自分の勝利が大きく近づくのだが、もちろん他人も同様なので考える必要がある。

いかに他人と協調し、また他人の伸びを遅らせるかという判断が重要なゲームということになる。のだが、各プレイヤーの目的地は秘密なので実際はそれほど真剣に考えない。

よくわからないのは、これを数ラウンドに渡ってくり返すという点だ。ラウンドが終われば盤上の線路はすべてとりのぞかれ、目的地も配りなおして始めからになる。一体どういうこと? 複数の時間線が存在するのか、するとプレイヤーは時間をも支配した神のごとき鉄道王なのか。

というよりも、つまりこれはゲームなのだということに気づくしかないわけで、そのへんのいいかげんさもいいとところではあるのだが、鉄道ゲームと聞いて覚悟を固めて始めると肩すかしを喰ってしまう。わたしも始めはそうだった。そのせいで、なにが楽しいのかわからなったのだ。

つまり、「アメリカの地図を使って鉄道を敷く」という題材の選び方が間違っているんじゃないのという気もする。しかし地形や地名がアメリカだからこそ親しみやすいという気もする。

このページでは何度も書いていることだし、今さらなのだが、始めからゲームと割り切る姿勢が必要なゲームだ。

さて、おもしろいのかといわれるとおもしろいとは思う。目的地カードから、盤上の目的地を捜すのが少し面倒なのだが、それもある程度憶えてしまえば問題なくなる。

複数人がからんだ単純な駆け引きが、盤面のみで、会話を必要とせずに行われる、よくできたゲームの可能性は見せている。運がないと勝ちようがないのだが、数ラウンドに渡り同じことをくり返すので、がんばっていれば報われないこともない。少なくとも信じてみることはできるので、ゲームの面では、まあ少々パーティーゲーム気味ではあるが、楽しい。

間違った行動をとったプレイヤーはほぼ確実に脱落するのだし、考えなければならないのは確かなのだ。

問題はやはりイメージのなさ。でも鉄道ゲームと聞いて1830を思い出さない人には抵抗もないだろう。鉄道ゲームなのに、鉄道に対する執着がない方が受け入れやすいんじゃないか。やはりなにか間違っていないかね。

ほとんどの場合、最後にはすべて一つの路線に繋がってしまう。そうするとアメリカの鉄道網が完成するわけで、ラウンドが終わってみて初めて、このゲームが鉄道のゲームだったことに気づくという感じだった。でもすぐに盤面がリセットされて次のラウンドである。これでは鉄道ファンに勧めてもしょうがない。

自分一人で進めてもまず目的達成はできない。だからいつか他人の路線と一緒にならなければならない。そのへんのジレンマが、単純なのに楽しい。でもいくら考えても、それをあざ笑うようにあっさり上がられてしまったりする(というかその方が多い)、そのあたりはけっきょく運なのだが、気楽でいいとも思う。今ではこのゲーム、わりと嫌いではない。

ただ、メジャーリーグのファンでアメリカの地名を知っているとかでない限り、日本人にとっては目的地が表示されてわかりやすいオンラインでのゲーム( BrettspielWelt)の方がいいという話もあったり。

BrettspielWelt)の方がいいという話もあったり。

妖精奇譚

ボードゲーム

遊宝洞

中村聡

3〜6人

30分

中村聡が作った、と聞けば誰でも納得する、ドラフトのゲームである。ドイツでもマジック・ザ・ギャザリングの影響が色濃いゲームが次々と話題になっていて、そんな様子を見ていた日本人が「へー、あんなのでいいんだ」とばかり作ってみた、というイメージだ。

まず、各プレイヤーに5枚のカードが配られる。それでドラフトをやり、最終的には5枚の手札を得ることになる。

カードには得点が書かれている。もちろんただの得点ではなく、他のカードと組み合わせないと得点にならないとか、カードを裏返したり表にしたり、特殊効果つきのカードが大半を占めている。

で、とったカードの中から3枚を場に出す。これを4ラウンドやって、最終的に得点がもっとも高いプレイヤーの勝ち。

とまあ、ルールは非常に簡単なのだが、ちょっとわかりにくいところがある。カードの効果はすべてアイコンのみで指示されているのだが、これがかえってわかりずらい。せめて日本語のテキストを加えてほしかった。まあたぶん、外国に輸出することも考えたデザインということなのだろうが。

とはいえ、2、3回やって慣れれば苦にならなくはなる。テンポよく進むし、つまらないわけではない。

さて、ゲームをやっている感じとしては「あっさり」である。考えてみれば、マジックでドラフトをやるときは15枚から選んでいるわけで、例えば2周目になにが残ってくるのかというところまで考慮に入れる必要がある。しかしこれはたったの5枚。人数が多めだと2周目はなくなってしまう。どうしてもマジックと比べてしまうから、印象がちょっと淡泊なのだ。

他人に干渉できる部分が少なく、考えてもしかたないという場面が多い。いや、ドラフトをやっているのだから干渉が少ないなんてことはないのだが、なにしろ見えていない情報が多い。必死で人を邪魔しようとしても、けっきょく我が道をゆくプレイヤーが勝つ。引き運も大きい。だからすぐにみんな他人のことをあまり考えなくなるし、それで大きな影響があるわけでもない。

なにしろ、100枚ほどあるカードのうち配られるのは5枚。ソートが決まっているわけでもない。見えないところで他人がなにをやっているのかなんて、考えたところで数パーセントの効果しかないのだ。

完全にドラフティングに特化したデザインになっている割には、ドラフトのおもしろさを再現しきれていない、と思う。こういってはなんだが「操り人形」の役職選びは考えるべき点が多く、秀逸なものだった。あれくらいの深みがほしいところだ、と思う。

複数枚のカードを組み合わせる役づくりのゲームということになる。ラミー系ということか。そうすると、例えばだ。カード一枚一枚に麻雀の牌の絵が描いてあって、それで同じようにドラフトで役を作っていくゲームだったらどうだったのか。まあ多少、細かいルールに変更は必要だろうが、ひょっとしたら、妖精奇譚よりもこの「ドラフト麻雀」の方がおもしろいんじゃないかという気がしてしまう。

別にやっているときは楽しめるのだが、淡泊すぎてゲーム自体の印象がほとんど残らない。一番の問題はそこだろう。注目すべき点が、まったくないのだ。だからつい、他のゲームと比べたくなるのである。