MOVED INTO HERE : 2006.01.01

2024/01/24 15:26 ボードゲーム

テラミスティカ攻略1 基本編

2023/11/10 17:07 ゲーム・論考

FrontPage

2022/08/28 09:31

『縦帝国』の広告を廃止した話

2022/08/28 09:28 ゲーム制作

Android用ゲーム『縦帝国』を作りました

2022/08/05 05:08 ゲーム制作

ボードゲームはコミュニケーションツールではない

2020/09/21 13:18 ゲーム・論考

URLが変わりました

2018/06/02 11:48 日記

マップ不要論と、いやそうでもないかもという話

2016/12/23 14:06 ゲーム・論考

宅急便を受けとれません

日記

今日もまた、わざわざわたしの帰宅前にきたらしい。それでも早めに帰ったんだけど、一手差だった。これで、いま再配達中のAmazon便が2つ。

配達までにかかる平均回数は3回以上なんて話をどこかで読んだけど、そりゃそうだよな。部屋にいるわけがないよな。

もう平日に受けとるのはあきらめるかーと思うけど、この週末は部屋にいないから、来週? せっかくwebで買い物してるのに、受けとるまでまるまる2週間である。

早く読みたいけど、まあしかたないかねー。

それにしても宅配会社は、こんな明らかな損失をいつまで放置してるつもりだろう。もう、深夜の時間指定を認めるしかないと思うけど。

というわけで、webにある再配達フォームに入力してたんですよ。だってドライバーの携帯は電源切りっぱなしだし、フリーダイヤルはPHSからつながらないみたいだし。

ところが。セレクトボックスで22日!を選んだら「再配達希望日は本日〜19日までです」みたいなJavascriptアラートが出やがる。ムリだっつーの。ていうか、それならなんでセレクトボックスで選べるのかー。

適当にPOSTを捏造してJavascript回避してやろうかと本気で思った。

……ていうかほんとにどうしよう。うーむ。

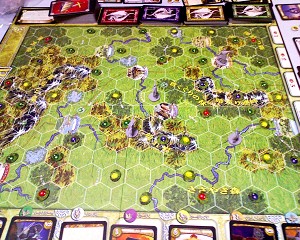

ルーンバウンド

ボードゲーム

あのー、Googleでね。「ソロプレイ感」を検索して1位になるエントリが、このサイトにあるんです。これはもう、ひとえにはてなのおかげで、そりゃありがたいんだけど、このはてなの強すぎっぷりはいいのかねーと思ったりもするんです。

っていうかなにあのはてなスターって。なんだこのアイコンと思って押しちゃったら、星がついて消えないんだけど。しかも自分のエントリ関係のところにorz

わたしにとっちゃ、はてなの事情なんて他人事なんですよ。アイコンの意味なんて知ってるわけないんですよ。

どうやらみんな嫌がってるみたいだけど、あれはほんとにひどいサービスだなあ。そういって裁判したら勝てるんじゃないかなあ。

とまあそれはともかく。

そんなエントリを書いた人が使う言葉じゃないんだけど「ソロプレイ感」満載のゲームが、このルーンバウンドなのです。

有名だしファンも多いゲームだしなので、あまり説明してもしかたないけど。

有名だしファンも多いゲームだしなので、あまり説明してもしかたないけど。

どういうゲームかというと、ドラゴンクエストだと思えばいい。というか、すごく素直にTRPGをボードゲームにしたゲームである。

成功ロールをする場面がたくさんあったり、ダイスでモンスターと戦ったり、街ではがねのつるぎを買ったりする。

そういうゲームを作ろうといわれて、ものすごく素直にそういう風にデザインした感じのシステムだ。

もちろん、ほんとはしっかりといろいろ考えられてる。誰でも作れるわけじゃない。でも、見たことあるというより慣れ親しんだ感のあるシステムばかりなので、そういう印象を抱いてしまうのだ。

基本的に、きりきりにチューンされたシステムとは対極にあるゲームだ。

ルールにあいまいなところが多かったり。よく考えてみるとこれハマリじゃね?(笑)とか、差がつきはじめたらすぐに逆転不可能になったりとかする。

近ごろのドイツゲームになれている感覚からは、別世界のゲームだ。

でもまあ、なにしろ、いわゆる前世代の「枯れた」技術ばかりを使って作られたゲームだ。とりあえずおもしろくないわけがない。

最初に「ドラゴンクエスト」と書いたのはまさにそのとおりの意味で、あまりプレイヤー間のインタラクションはない。というかほとんどない。

いちおう「他のプレイヤーを攻撃する」という、まさにそのものずばりな攻撃手段があるのだけど、これがまたドラゴンクエストなので、トップのプレイヤーというのは一番レベルが上がってる人なのである。普通に攻撃しても勝てないし、自分が負けたときのリスクはでかいし、そもそも攻撃するためにターンを使うコストが大きい。

というか。

逆に、トップのプレイヤーが2位以下のプレイヤーを攻撃する価値ならあるなーという、どう考えても差が開く一方という、まあそういう観点から見れば、やはり別世界のゲームなのだ。

そういうわけで。普通は、一人一人がドラゴンを倒すために冒険する。

でもこれが、普通に楽しいんである。

だって、そりゃそうじゃないか。ドラゴンクエストがつまらないという人なんて、まずいないんだから。

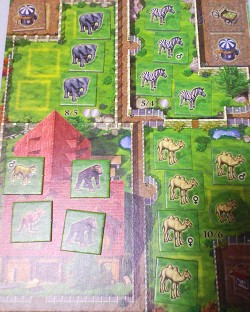

ズーロレット

ボードゲーム

動物園経営ゲーム。かつ、コロレットのシステムを応用したゲームでもある。非常にわかりやすい名前である。

各自にボードが渡されている。このボードが自分の動物園。

動物園にはそれぞれ3つの、檻がある。その檻に動物を入れるのが目的だ。

で、この動物を動物園につれてくるために、コロレットのロジックが使われているのだ。

なにしろコロレットは傑作ゲームだ。だから、そのシステムを使ったこのゲームだっておもしろいだろう。というのは、必ずしも本当ではない。というか普通は、そういうゲームはつまらなくなる。

現に『コロレット・アマゾナス』という、なにがしたいのかわからないゲームもあったわけだし。

でもズーロレットは、さすが大賞をとったゲームだ。

もっとも、コロレットよりおもしろいかというと疑問ではあるんだけど。

「場に出すかとるか」というシンプルな選択のみで、インタラクションも戦略性も運もすべてを表現してしまった、あれは実際かなりすごいものだった。いまやってもぜんぜん飽きない。

ズーロレットの場合は、そのコロレットロジックをリソース生産部分に使った。その後の得点ロジックはだいぶ違うものになっているが、やはり、生産ロジックの印象が強い。

ズーロレットの場合は、そのコロレットロジックをリソース生産部分に使った。その後の得点ロジックはだいぶ違うものになっているが、やはり、生産ロジックの印象が強い。

ボードを使うようになって、リソース生産から得点までの間にステップがひとつ増えた。それが、動物の配置と、お金を使った動物の移動だ。動物園には大きい檻と小さい檻があるので、どの動物をどの檻に入れるかを考えなければならなくなっている。

あと、オスとメスを同じ檻に入れると子供を産んだり、他の動物園から動物を買ってこれたり、お金を払って屠殺できたりもする。

ようするに、コロレットに「リソースの配置」という次元をつけくわえ、リソース取得後の管理の要素を足したのだ。

これは「ひかえめな修正」といっていい。プエルトリコのような、リソースの特殊効果や拡大再生産を予想していたのだけど、そういったダイナミックな要素はほとんどない。

その意味では、あくまでもコロレットのバリアントという域を出ないようにしたデザインである。

ということは。

すごく悪いいいかたをすれば、いたずらに複雑さを増して、オリジナルの持っていたシンプルなエレガントさを損なっている。

まあ、そういってしまうほどつまらないゲームじゃないけど。

たとえばプエルトリコの場合、手番順の強すぎる効果を逆に活かした「実行フェイズ選択」というロジックを、リソース生産部分に採用した。ズーロレットは、そこにコロレットロジックをつかったという位置づけになる。

両者に共通するのは、プレイヤー間のインタラクションをここに限定して表現していることだ。生産よりあとの、リソースを勝利得点に変換するロジックの中には、インタラクションを持たせていない。また、ここで単純な時計回りを廃することで、障害になりがちな手番順の問題を解決している。

いっぽうの得点ロジックは、コロレットの「等差級数」型ではなく「檻が全部埋まったらX点、あとひとつで埋まるところまできたらY点」というもの。つまり、固定得点を獲得するための条件を、満たすことを目指す……なんていったらいいんだろう。「クエスト」型?

リソースによるリソースの生産、つまり再生産はないため、基本的に、終盤に近づいてもゲームが派手にならない。

どんどん得点が増えていくのではなく、逆に盤上に残された得点が減っていくのである。

この得点ロジックの差異ために、ゲームの印象はだいぶ変わっている。本質はさほど違わない可能性もあるとはいえ。

さて、ここで考えるべきは、前提として採用した生産ロジックとこの得点ロジックが、本当に理想的な組みあわせなのだろうかというところだ。あるいは、理想的な組みあわせを捜した結果としてのシステムになっているだろうか。

わたしは、そこが疑問だと感じている。

もっとも、単体で見ればふつうにおもしろいゲームだ。ふつうにもっとやりたいと思っているんだけど。

つまり、コロレットロジックにはもっと大きな可能性があったはずじゃないのかなあというようなことを、なんとなく感じてしまうのだ。

……まあ、家族向けっぽく動物園で、ちゃんと短時間で終わって、「特殊効果つき建物」みたいなマニア向けっぽさのない、大賞向きのゲームにはなってるけどさ。そういうゆがみを感じると少しやるせなくなるっていうのが本音。

悪そうなこと書いてるけど、おもしろいんですよ。

[2007.09.10 23:39]てらしま :

あー書いてて思ったけど、こないだはいろいろな新要素に化かされてた気がする。今度はもっとふつうにコロレットのつもりでプレイしてみよう。

ごいた

ボードゲーム

日本の、能登地方に伝わるという伝統ゲームである。「保存会」なんてのもあるし、大会もある。シンプルだが考えるところもあり、これがおもしろい。

もともとは、碁盤の上で将棋みたいな駒を使ってやるらしいのだけど、このグランペール版はカードになっている。

カードは下の8種類32枚。

-

王「おう」(50点) 2枚

-

飛車「ひしゃ」(40点) 2枚

-

角「かく」(40点) 2枚

-

金「きん」(30点) 4枚

-

銀「ぎん」(30点) 4枚

-

馬「ばっこ」(20点) 4枚

-

香「ごん」(20点) 4枚

-

し「ふ」(10点) 10枚

つまり将棋の駒なんだけど、そのものではできない。カードゲーム版ではない本物では、大きさが同じで裏が白い専用の駒を使うらしい。

まあ伝統ゲームなんだし、簡単だし、普及活動への賛同という観点からもルールを全部書いてみよう。

プレイ人数は4人で、コントラクトブリッジのように向かい合ったプレイヤー同士が仲間である。

親はまず1枚伏せて出し、次に表で攻撃札を出す。

次のプレイヤーは、前のプレイヤーの攻撃札と同じカードを表で出して受け、次に攻撃札を出す。あえてパスしてもいい。受けることができなかったらパスするしかない。

3人がパスをして自分のところに戻ってきたら、その攻撃は受けず、1枚を伏せてまた次の攻撃札を出す。

誰か一人が手札を使いきったらそのディールは終了。手札がなくなったプレイヤーが最後に出したカードの得点が、そのチームに与えられる。

ただし「王」は王だけに特別なカード。攻撃札が「し」「香」以外ならなんでも受けることができるかわりに、基本的に攻撃札として出すことができない。「王」で攻撃してもいいのは下の場合のみ。

-

すでに「王」が出ている

-

自分が「王」を2枚持っている

-

上がり札として使う

そうして、先に150点をとったチームの勝利。

加えて、配られた時点で勝負が決まってしまう「手役」というのもある。といってもこれは簡単なもの。

-

「し」が5枚あったら、パートナーと相談。パートナーがOKといったら配りなおす。

ただしこのとき、パートナーが残りの「し」を全部持ってたら、150点を得てディール終了。

-

「し」が6枚あったら、残り2枚のうち高いほうの得点を得てディール終了。

-

「し」が7枚あったら、残りの札の得点の2倍を得てディール終了。

-

「し」が8枚あったら、100点を得てディール終了。

ルールはこんなもの。非常にシンプルである。

32枚のカードは全部配られてるので、誰がなにをもっているのか、考えることができる。

味方のどちらかが手札を使いきればそれでいいわけだから、敵の持っていない札で攻撃しつづければいい。そのために、どういう手順で攻撃していけばいいか、計画をたてて行動する。

一般的なトリックテイキングゲームの形式とは違うけど、仲間と敵の手札を考えながらディールをくりかえす感じは、コントラクトブリッジと同じものだ。

個人的に、このシステムは他に応用できる気がしている。ここにちょっと特殊効果つきのカードをつけたすとかやれば、すぐに傑作カードゲームが作れる気がするのだがどうだろう。

実際のところの、残念なところはある。プレイ人数が4人限定だというところだ。

15分ほどの気軽なゲームなのだが、実際にゲームをするために集まったとき、4人というのは、他にやるゲームがいくらでもある人数なのだ。

たとえばククや6ニムト!、ハイパーロボットなどの多人数ゲームなら、人数が集まりすぎてしまったとき「卓を分割する前に一度」とか、そういう使いかたができる。逆にサンファンなど3人でもできるゲームなら、人数が集まる前にといえる。

これはゲームそのものの問題ではなくて、ゲームがプレイされる環境によるもの。軽いゲームは、4人未満か6人以上でないとプレイされる機会が少ないのだ。

特に4人というのは、もっとも多くのゲームがある人数であり、厳しい。

このへんは残念なことだが、しかたのないところだ。

伝統ゲームである。

一般的に、古いからといって伝統をむやみに守ればいいかというと、そういうことを考えるのは必ずしもボードゲーマーの領分じゃない。でも、おもしろいんならもちろん守ったほうがいい。

ボードゲーマーはわりとそういうところが素直だ。たとえば、やはり伝統ゲームであるクク(カンビオ)は、もうどのゲーム会にいっても常備されている。ときどき投扇興を持ってくるやつがいたりする。

おもしろいものをいつも捜していて、おもしろければ素直に歓迎する、ボードゲーマーのそういうところは、わたしはわりと好きだったりする。