MOVED INTO HERE : 2006.01.01

2024/01/24 15:26 ボードゲーム

テラミスティカ攻略1 基本編

2023/11/10 17:07 ゲーム・論考

FrontPage

2022/08/28 09:31

『縦帝国』の広告を廃止した話

2022/08/28 09:28 ゲーム制作

Android用ゲーム『縦帝国』を作りました

2022/08/05 05:08 ゲーム制作

ボードゲームはコミュニケーションツールではない

2020/09/21 13:18 ゲーム・論考

URLが変わりました

2018/06/02 11:48 日記

マップ不要論と、いやそうでもないかもという話

2016/12/23 14:06 ゲーム・論考

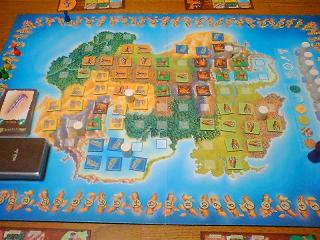

アッティカ

ボードゲーム

HANS IM GLÜCK

Marcel-Andrè Casasola Merkle

2-4人(最適4人)

90分

なんというか、あっぱれなゲームだ。

今年話題のゲームらしく、確かにおもしろい。でも残念ながら、たぶんゲーム大賞はとらないと思う。古代ギリシャ半島で都市国家を建設するとはいいながら、あまりにアブストラクトすぎる。

でももう、最近のプレイヤーとしては、おもしろければなんでもいいやって感じではある。

こういうボードゲームとしてはなんか新鮮な、1ターンにできることの量が少ないゲームである。

このゲームの説明書を読んで初めて思ったのだが、いわゆるパーティーゲームでない「戦略的な」ゲームでは、ターンの行動の選択肢と量が多い。いろいろなことができるのは単純に楽しい。1ターンでできることの量が多い方が、自由度が増したように感じられるのも確かだ。でもそのかわり、ゲームはテンポを失い、次の手番までに情勢が大きく変わってしまうという弊害もある。自由度と戦略性を下げずにテンポも失わないルールが成立するなら、本当はその方がいいのである。

ワイルドライフなんか、4時間くらいかかるのに実は4ラウンドで終わってしまうのに、このゲームでは1ターンが1分かからずに終わる。

ターンが短いということは、それだけ行動に対するレスポンスが速いということ。非常にストレスが少なく、それなのに高度に戦略的な部分もある。この二つが両立されたプレイ感覚が新鮮なのだ。

各プレイヤーには30個の建物が渡されている。それを4つの山に分け、自分の前に裏向きに置く。建物にはそれぞれ建築コストが表示されており、4種類の資源カードでそれを支払い、盤面に建築していく。

手番にできる行動は、a)建物タイルを2枚めくる、b)建物を3個建築する、の2種類。めくったタイルはすぐにコストを支払って建築することもできるが、ストックとして自分の前に置いておくこともできる。

さらに「重要な建築順序」というものが設定されていて、例えば井戸の隣に畑を作るなら、コストが無料になるのである。

なにしろ、いきなり無料になるのだ。手札補充の機会は多くないのだが、半分以上の建物が結局無料で建築されるため、なんとかなる。

さらに、手番の行動が増える「アンフォラ」というアイテムがあったり、なんとゲーム盤を拡張することができたりといろいろな要素があるのだが、これらをすべてシンプルなルールの中に無理矢理詰め込んでしまってある。

やることとしては、タイルをめくり、コストを払って盤面に置く、これだけ。

もともとのルールが単純すぎて、建物を建ててる感じはないし、どのへんが都市国家なのか、さっぱりわからない。もうもとのテーマなどなんの関係もなくなってしまっている。雰囲気がないというか、そのあたりは弱点といえる。

だがゲームはおもしろい。自分のタイミングでゲーム盤を拡張できるというルールが非常に楽しいのだ。

書き忘れたが、ゲームの目的は、30個の建物タイルすべてを建てるか、盤面にプレイヤー人数分ある神殿のうち2つを自分の建物でつなぐかである。この後者の勝利条件は、邪魔をされなければあっという間に達成されてしまう。実際、初プレイではこれであっという間に終わった。

だが、慣れてくるとだんだん、この勝ち方が難しくなってくる。ゲームが長引くようになり、それにつれてゲーム盤自体が複雑に拡張されていってしまう。プレイヤーの習熟度によってまるで違うゲームをやっているような、妙な感じのゲームだ。

運の要素は強い。だが幸運に恵まれたからといって勝てるわけではない。戦略を立ててプレイしなければならないが、一度戦略が崩れても大抵は挽回のしようがある。

消耗されていくリソースを管理しなければならないのに、気づくと、手札がゼロでもなんとかなってしまったりする。

勝ち筋もだいたいの展開では人数分あると思うし、ネットの記事を読んでいると「2人がいい」とか「3人がいい」とかいわれているが、やはりこういうゲームは4人プレイのダイナミックさが加えられた方がおもしろいと思う。

プレイ時間は短めなのに二転三転するし、おもしろいゲームに必要な一通りの要素がこれだけのルールの中に入ってしまっているのは、単純にほめていいことだと思う。

シンプルなルールから多様な展開が生まれる、ゲームデザインとしては、これは見事としかいいようがないのである。ごちゃごちゃと要素を分析するより、まずは拍手を贈りたい。

抽象的すぎて始めはいまいち乗り気になれない、という欠点があるとはいえ、とりあえずは傑作じゃないかと思う。

建物名和訳

建物名和訳

A4ヨコで印刷してください。

せめて自分がなにを建てたのかくらいわかれば気分も乗りやすいかもと思ったけど、まあいらないです。

ドイツ語などspielerとBeckenbauerしか知らないわたしが辞書で調べたものなので、怪しいところもあります。

Q-JET

ボードゲーム

メビウスゲームズ

Wolfgang Riedesser

2-6人(3-6?)

30分

『アベカエサル』というゲームをメビウスゲームズがリメイクしたものらしい。鉄製のコマがかなりいけてる。題材がSFになったのも(個人的には)イイ。

まあ、長い氷河期をかこっているSFの人としては、つい「歴史ネタの方が売れるのに」と思ってしまうわけだが……。なにしろ、科学っぽい話や宇宙が出てきただけで女性のほとんどは目を背けてしまうし、まともなファンであってもSFと聞くとどうしてもなにかチープでくだらないジュブナイルを想像してしまって手が伸びない。特にこういう不景気の時はいけない。SFというのはそもそもそういうものなのであって、数少ないSF専門のファンというのは、そういうチープさも経済状況もなにもかもを許容してなお科学の夢を求めてしまうヒネクレモノなのである。

そういうSFファンにしか訴求できない、こういうネタのとりかたを、あえてする必要はないのである。

また、おもちゃの業界には「黒は売れない」というセオリーがあるらしい。黒い勇者ロボがいなかったのもそのためだとか。そういえば富士見ミステリー文庫が背表紙の色を変えたのもそういうことだと思う。

こういう理屈はなにもアニメや小説ばかりの話ではない。だってそうじゃないか。ボードゲームでSFと聞けば、やっぱりあまり名作というイメージにはつながらない。あまりにヘンなゲームだったからいまでも語りぐさになっているというタイトルはあるけど(『コズミックエンカウンター』とか)。そしてやっぱり、黒いパッケージは目立たないし、なんか期待感を削いでしまうイメージがある。

なんて、つい売上のことを心配してしまうのはもちろん、メビウスゲームズのゲームだからである。日本製なのだ。日本にボードゲーム文化が育ってほしいと願う気持ちはわたしにもあるわけで、このゲームには自ずと、多かれ少なかれ、そういう役割が課せられてしまうのである。

ともかくやる気が伝わってくるのは、やっぱり鉄製のコマ。これがいい。

この銀色はもうなんかSFだし、車に似たものがサーキット上に並んでるんだから、これはレースのゲームとしかいいようがない。コマ一つでゲームと世界観を規定してしまえる、すばらしい小道具なのである。

手札からカードを出すことで自機(機といいたい)を進める。カードは1から6の数字。その数字分進めるのである。

ただし、前がつまっていて進めない場合は、そのカードを出すことができない。コマは一マスに一つしか入れず、通過もできない。コース幅が足りなければ追い抜くこともできないわけである。

また、コースは基本的に、カーブでインをとったほうがマス目が少ない。アウトばかりを通っているともちろんロスとなり、遅くなってしまう。

自分の山から補充しながら、常に3枚の手札でレースを戦う。山札のカードは全員同じ。ということは進める歩数も決まっているわけで、アウトばかりを通っているとゴールする前に燃料切れになったりもする。

というわけで、敵を妨害しながらできるだけラインを確保し、敵より速く走るのが目的である。非常に単純なルールながらいろいろとエキサイティングな状況が起こる、いいシステムだ。

そりゃあたぶん手番が早いほうが有利だろうし、カードの引き次第で絶対勝てない場面というのもある。プレイで勝率を上げることはできるだろうが、運の悪さを覆すことはできない。ゲームとしてはそういういろいろな欠点があるとは思うのだが、でもまあ、とりあえず楽しいゲームではある。がんばれ。

80日間世界一周

ボードゲーム

Kosmos

M.Rieneck

3-6人(?)

60分

いわずとしれたヴェルヌの小説が原作のゲーム。汽車と船と気球で世界を一周する。

カードとダイスを使って、できるだけ少ない日数で出発地のロンドンに戻ってきた人の勝ちである。まずはなんとなく気になってしまうのが、どうしてカードがあるのにダイスも使わなければならないのかというところ。どっちかでいいじゃん。というか、なんとなくゲームデザインとして美しくないなあと思う。

そのせいか、なんかまとまっていない印象なのだが、ゲーム自体はまあ楽しい。

とりあえず数字の書かれた汽車カードや船カードを出すことで、決められた一本道のルートを進む。でこのカード、書かれている数字はかかる日数なのである。つまり、数字が小さいほど強いカードなのだ。

考えてみると、これはなかなか変なゲームだ。ボード上で先を競っているように見える各プレイヤーのコマだが、実はそうではない。同じマスにいるように見えても、実は時間がずれているのである。すごい速さで進んでいるプレイヤーがいても、たいていそういう人は日数もかかっている。実はその人が一番遅いのだ。

まあ、あまり状況を想像しようとしてはいけないのだろう。この時間のズレを変換して盤面を再構成することは、すでに人間の能力を超えている。

実際のところは、(日数という名の)勝利ポイントを消費しながらルートを進んでいる、のである。

カードは、場に6枚オープンされている中から毎ターン一枚を選んで手に入れることができる。このカード置き場に、なにやらいろいろな効果がある。カードをとると、その場所のアクションも同時におこなうことができる。この効果とカードを見比べていろいろ考えるのが主なゲームの選択ということになるわけだ。

カード置き場の効果は、気球で旅程を縮めたり探偵を派遣して他のプレイヤーを妨害しする、次のラウンドのスタートプレイヤーになる、イベントカードをもらう、などいろいろだ。

似ているシステムとしては……エルグランデとかかなあ。カードに書かれている基本的な性能(日数)と特殊効果を見比べて選ぶあたりは、近いといえる。

なにしろ、カードの数字は少ない方が絶対強い。そうルールで決まっている。つまり数字という明白な性能差があるわけなのだが、特殊効果の方は状況次第でいろいろな使い道があり、価値は変動する。そのあたりをいかに見極めるかというのがとても難しく、考えさせられる。

のだが、このシステムから想像されるほどガチンコのゲームではないのである。むしろ、サイコロ勝負、運勝負の割合が大きい。

とりあえず、必死に考えたものが一瞬で無に帰すイベントがある。

というのは、イベントカードの変なルールである。イベントカードはカード置き場の一つで手に入れることができ、汽車や船カードと一緒に手札に持つことができる。ところが、このイベントカードの中に「災害カード」というカードが2枚含まれている。これがまた、ひっどいのだ。

災害を引いたら、そのことを全員に公開しなければならない。そしてまず、全員が1日か2日、日数をロスする。

これはまだいい。ひどいのはこの続きだ。

次に全員が、自分の手持ちのイベントカードをすべて捨て、イベントカード山にシャッフルする。すべて捨てるんである。全員のイベントカードが、すべてなくなってしまうのである。そんなバカなって感じだ。

つまり、イベントカードはためこむことができないのだ。だから、イベントカードをおりこんだ計画にはほとんど意味がない。というより、もしも災害が起こったらイベントカードを持っていたプレイヤーは手ひどいダメージを受けてしまう。

「イベントカードを引かない」という戦略をとればいいかといえば、しかしそうもいかない。イベントカードの中には決定的に強いものも多いからだ。

たとえば「象」である。

これもイベントカードの中に入っているカードの一つ。原作にもあった気がするが、これはインドで使う。

インドの砂漠には、鉄道がない。もちろん船は使えない。というわけで歩いて砂漠を渡るわけなのだが、普通に歩いたら12日もの日数がかかってしまう。そこでこの「象」だ。このカードを使うと、12日が[6+D6]日に縮まってしまうのである。

はっきりいって、強烈に強い。

このために、インドではみんながイベントカードを引きたがるのだが、もちろんそうすると災害が起こって全員のカードが流されてしまう。災害カードはかなり頻繁に、だいたい(体感では)3枚に一回くらいのペースで出る。

インドで「象」を「今引いた」で使い、ダイス目もよかったプレイヤーが、たぶん勝つ。あるいは「象」を手に入れることができなかったプレイヤーは大きく後退する。そうなってしまっている。

あまり考えさせるようなデザインは時流にあわないのだろうか。わざわざ運に頼らざるをえないようにデザインされたとしか思えない。名作『エルグランデ』に似たこのシステムは、非常に戦略的なゲームを実現することも可能なはずなのだが、なぜかそうしなかった。

しばしばダイスを振らされ(振りなおせるなどの救済処置はあるのだが)、その出目で強烈な差がついてしまう。要所で必要なイベントカードを引けてしまえば大きなアドバンテージをえられる。もちろん、ある程度までは腕でカバーできるだろう。10日以上差がついているなら、それはたぶんうまい人と不慣れな人との差かもしれない。けれど、1位と2位の差が5点以内なら、それはきっとダイス目とカード運の差だ。

まあおもしろくないとはいわないし、買ってもいいゲームではあるのだが。なにもこんなに運勝負にしなくてもよかったのにと思ってしまう。カードとアクションを選ぶ部分はいいシステムなのに、勝敗を決するのはダイス目、ではなんか納得がいかないような。

ワイルドライフ

ボードゲーム

Clementoni・Wolfgang Kramer

2-6人(最適4・5人)

4時間

コンポーネントが非常に悪い。カードはぺらぺらだし汚れてるし、サイズも、名刺サイズより数ミリ幅が大きいという微妙なもので、ちょうどいいカードスリーブがなかなかない。箱はムダにでかいし、内箱の仕切も意味不明。文字が書いてあるだけのチットがあったりと、プレイアビリティも悪い。

安くはない金を出して買った立場としては、いろいろと不満がある。

安くはない金を出して買った立場としては、いろいろと不満がある。

だが、ゲームは斬新で、おもしろいのである。

ルールを説明すると必ず笑いが起こる。これまでのゲームの要素を集めてきたようで、実はかなり違う、「ああ、そういうゲームね」と思っていると違うルールが説明されるから、意表をつかれて笑ってしまうのだと思う。

生物の生存競争モノということで、『原始スープ』が思い出されるし、実際、考えてみれば同じようなことをやっているのだが、プレイ感覚はだいぶ違うのだ。要するにルールが変なのである。

舞台はどこかの島。そこでは6つの動物が生存競争を繰りひろげている。ちなみに動物は、人、熊、マンモス、蛇、ワニ、鳥。なんかいかにも野蛮な感じのモノばかりを選んでいるあたりは、なかなかいい雰囲気。

それぞれの種族には地形特性がある。6つの地形に対し、「行動不可」「移住可」「発展可」「攻撃可」と4段階の適応度が決められている。移住ではまさに移動することしかできないのだが、発展以上だと、いきなりそこにコマを置くことができる。

基本的には、カードを使って盤面にコマを置いていく陣取りゲームだ。プレイヤーは一つの動物を担当して種を繁栄させ、成功ポイントを稼ぐ。

『原始スープ』と比較したくなるのは、やはり「能力カード」の存在。手番の行動回数が増える能力だの、毎ターン勝利点を2点得られる能力だの、とにかく信じられないようなものばかりで楽しい。

この能力カードの取り方が、変だ。能力を得るときはまず自分の欲しい能力を宣言し、それが場に残っていなければ、なんと他人から奪うことができる。なにしろカードを使って宣言するだけで奪える。『原始スープ』とは違うゲームになっている、最大の要因はここである。

まあ一事が万事、こんな感じのでたらめなルールばかりでできている。よくこれでゲームになってるなと思う。

最大の特徴はオークション。各プレイヤーは自分のターンに、必ず一枚以上のカードをオークションにかけなければならない。オークションに使われるのは、3点で成功ポイント1点に変換することができる、食料チット。もし手持ちが足りなければ、足りない分は成功ポイントを売って(その結果マイナスにもなる)作ることができる。つまり勝利点をそのままオークションに使っているといっていいのだが、食料ポイントを多く持っているとボーナスがもらえたりもするのでよくわからない。

オークションで競り落としたカードは即座に使う。つまり他人のターン中に自分の行動を買えるのである。またしてもなんともでたらめなルールだが、これがおもしろい。他人のターンに暇をしないし、このルールのせいでなにが起こるかの予想が非常に難しくなっている。

とにかく、一つ一つの行動の影響が非常に大きく、1ターンでがらりと戦況が変わってしまう。基本的にプレイヤー間で攻撃し合うゲームだが、選択肢が多いだけに、一つの行動にどの程度の効果があったか評価がしづらく、あまりガチガチの真剣勝負という感じにはならない。そのくせ、基本的には『原始スープ』系なので、戦略研究をしてみたくなったりもする。

「テレポート熊」とか「頭のいいワニ」とかを作ってゲラゲラ笑うバカゲー、のようでいて、真剣勝負もできそうな気がする。このプレイ感覚は妙だ。

デザイナーのウォルフガング・クラマーという人は、ガチガチにバランスを締めつけた『ティカル』のようなゲームを作る一方で、『6ニムト!』や『ヒューゴ』(別名ミッドナイトパーティー)のようなパーティーゲームを作ったりもする。真剣勝負とバカゲー、両方のおもしろさを知っている人なんだろう。ワイルドライフの奇妙なプレイ感覚は、この人だからできたものだ。

いい例とはいえないが、個人的に思い出したゲームがある。ボードゲームではなく、ゲームセンターのビデオゲームである。

それは『天外魔境真伝』。格闘ゲームなのだが、ハタから見ていると、体力の7割を一発で奪う必殺技があったりと、かなりバランスのおかしいゲームにしか見えない。しかし真面目にやっているプレイヤーは存在したし、実際、対戦がかなり熱いゲームだった。バランスもなぜかよくとれている。けっきょくあまり人気が出なかったのだが、熱狂的なファンはいつまでもコインを投入し続けていたし、専門誌では無理矢理に攻略ページを維持し続けていた。

まだプレイ回数が少ないので結論は出せないが、ワイルドライフもそういうゲームなんじゃないかと思う。私は個人的にそういうのが好きなのだ。今はこのゲームをもっとやりこみたくてうずうずしている。

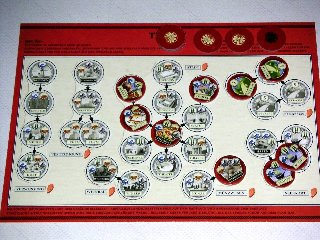

プレイチャート

プレイチャート

A4ヨコで印刷してください。

ルールブックが不完全だし、解釈もさまざまの様子だなあ。まあとりあえずこういうのがないと日本人にはプレイできません。

鉛筆練習:06.1/9

日記

とにかくwebで絵とか服とか捜していろいろ真似しながら描く。

これでもがんばった。拾ってきたスキャナも初めて使ったぜ。

なんかどこか変な気がするんだけどまあ練習だしな。

しかしここでハタと考える。鉛筆と消しゴムでここまで書いたはいいけど、ここからどうすんの? さすがにこの絵からグラフィックエディタでがんばるのはつらそうな気が。ペンでなぞればいいのかな。ボールペンでいいかな。

んでまたスキャンして……そのあとはどうすればいいのだろう(汗) ツールの使い方も勉強しよう……。