MOVED INTO HERE : 2006.01.01

2024/01/24 15:26 ボードゲーム

テラミスティカ攻略1 基本編

2023/11/10 17:07 ゲーム・論考

FrontPage

2022/08/28 09:31

『縦帝国』の広告を廃止した話

2022/08/28 09:28 ゲーム制作

Android用ゲーム『縦帝国』を作りました

2022/08/05 05:08 ゲーム制作

ボードゲームはコミュニケーションツールではない

2020/09/21 13:18 ゲーム・論考

URLが変わりました

2018/06/02 11:48 日記

マップ不要論と、いやそうでもないかもという話

2016/12/23 14:06 ゲーム・論考

ゲームジャーナリズムにありがちな陳腐な表現トップ10

日記

1年近く前の記事だけど。コンピュータゲーム批評についての記事。

もちろんボードゲームにもいえることだなあというか、考えてみればわたしもここでボドゲレビュー書いているのだった。他人事でもない。

もっとも、日本でのボドゲは、ここに書かれてるほど成熟していない。たとえば「時が経てば明らかになるだろう」とは書けない。明らかにならないし(笑)。

ジャーナリズムの数も少ない。専門誌もほとんどないから、ブログの記事が中心になってる。

そんな世界なので、同じゲームではあっても、全部あてはめるのはフェアじゃない……といいわけしたい(笑)。

ぐぐっても見つからないゲームがある状態だし、記事が増えることが先決だろうかなあと思う。とりあえずなんでもいいから、記事があればありがたいのがじっさいのところ。

kamata -2009/03/02 12:36

ゲゲェー!!ゲームレビューでは私ここに書いてることばっかりしてますよ!

<この間書いた同人ゲームレビュー>

http://d.hatena.ne.jp/shimizmc/20090222

きちんと陳腐さを自覚して書けば、「ありふれている」ということはそれだけ「普遍的な用途がある」ことの裏返しでもありから、一応オッケーだと信じたいですが。もっと『風変わりな』表現を研究した方がいいんでしょうかね……

kamata -2009/03/02 12:52

あ、ちょっと付記しときます。上記のレビューで取り上げた「SWE」は、実はSFです。あそこは本当は「小説版 ゼビウス ファードラウト伝説」の第一章『ガンプ』みたいな世界です。「SF」ってはっきり書いちゃうと、ネタに気付かれる/それだけで引かれる可能性があったので。ちょっとここで、それが加点になる方面へアピールしてみました。

けがわ -2009/03/10 10:08

リンク先の記事、なかなか参考になりました。書かれている事けっこうやってますね。最近レポートを書いていませんが、次回書く時に気をつけてみようかな。

てらしま -2009/03/10 20:19

けがわさんどうもです。けっこう、何気なくやってることが多いですよね。しかも、読んで納得しちまったところもけっこうあったから、たちが悪い(笑)

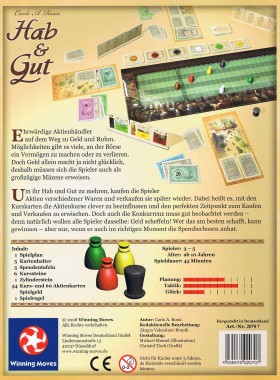

大勝負

ボードゲーム

シンプルなボードに、コマが並んでいる。見てすぐにわかる(?)株ゲームだ。

ボードに表示されているのは、現在の株価。これが上がったり下がったりする。そしてもちろん、プレイヤーはそれを売ったり買ったりする。お金を儲けるのが目的だ。

とりあえずコンポーネントを見れば、そこまで予想できる。このゲームの場合、この予想は正しい。とても素直な株ゲームだ。

ただしもちろん、違うところもいくつかあるわけである。

それは、コンポーネントの「カードホルダー」と「投資ボード」。特にこのカードホルダーの使いかたがすごい。

カードホルダーは人数分使うのだけど、プレイヤーに配られるわけではない。プレイヤーとプレイヤーの間に置かれるのである。つまり、となりの人と共有する。

カードホルダーにはもちろんカードが立てられるわけで、一人のプレイヤーは、右側と左側2つのカードホルダーに立てられたカードを見ることができる。

これはすごい。たしかに、カードホルダーでなければ実現できない。

箱を開けたときは「ちょっと豪華になんか入ってるな」くらいに思ったのだけど。そうではなかった。ゲームのために必要な小道具だったんである。

カードホルダーに立てられているのは、株価に関するインサイダー情報。どの株がいくら上がるか、いくら下がるかの情報が書いてある。「赤+4」「青-2」とか。

まず売買フェイズがある。全員が一度ずつ、株を売るか買うかする。

まず売買フェイズがある。全員が一度ずつ、株を売るか買うかする。

その後、株価の変動フェイズ。ここで、全員が一度ずつ、株価を変動させる。左右のカードホルダーから1枚ずつカードをとり、プレイするんである。

片方は額面どおりに、もう片方は額面の半分で効力を発揮し、株価が動く。

そうやって全員が変動させながら、株を売ったり買ったりする。

ゲーム自体は大変シンプルだ。

左右が見えているというこのルールのせいで、となりのプレイヤーとの駆け引きがあったり協調があったりと、いろいろな要素が生まれている。

また、たとえば4人でやるなら世界の半分の情報が見えることになる。各プレイヤーに手札を配るゲームとは違うし、すべてのカードが公開されているゲームとも違う。情報の微妙な公開具合が新鮮だ。

さらに「投資ボード」というモノがある。

株の売買をした後、福祉団体に株を投資することができる。この株券が、投資ボードに置かれる。

この投資、投資してしまったのだから自分のお金にはならない。のだけれど、投資しないわけにはいかない。

なにしろ「ゲーム終了時に、投資した株の価値がもっとも低いプレイヤーは敗北」なのである。

このルールもおもしろい。

ただ、ゲームの完成度としてはそれほど高くない気がした。

テーマのシンプルさからすれば、もっと短時間で終わってほしいと思う。「全額・半額を選べる」では選択の価値があいまいすぎて、ゲーム性がぼやけてしまっている気もする。

投資ボードに関しては「本当にこのゲームで採用する必要があったのか?」と感じてしまった。

ネタはおもしろいが、こういう奇抜なネタをゲーム性に昇華させるには、もっとチューニングしてほしかった。

もちろんこれでちゃんとおもしろいゲームになっているし、またやってもいいと思える。だけど、このネタにはもっと上があったんじゃないかと感じる。

ゲームマーケット2009出店します

日記

ゲームマーケット2009に出ることにしました。

自作ゲームでもTRPGリプレイでもなく、空気読まないドミニオン攻略本。

まあ、イベント参加したいなーというのと、せっかく話題のゲームがあるしなというところで。

ドミニオンはせっかくの超話題ゲームなんだけど、熟練者とそうでない人の差がありすぎる。放っておくと、差がありすぎて遊べないゲームになってしまう可能性があるのです。

というわけで、その差を埋めるべく書きます。こうご期待!

……と思ったけど、考えてみると3ヶ月後なんだよなあ。ドミニオンのプレイヤーまだいるのかなあ。

ていうか、地味な本ひとつで1日売り子ってのも退屈ですねえ。なんか自作ゲームでも考えるかなあ。でもめんどくさいかなあ(たぶんやらない)。

というよくわからないブースが一つできる予定。

kamata -2009/02/28 09:36

もうご存知かもしれませんが、ドミニオン日本語版の予約をAmazonが先週から受け付け始めたみたいです。初回特典の有無は不明。発売予定日は3月25日だとか。こっちではどこかリアルのショップで買える場所がないかもう少し探してみます。

てらしま -2009/02/28 11:57

通販してるショップで予約しました。イエローサブマリンだったかな。初回特典つくと書いてありました。

ホビージャパンのサイトには告知ないけど、各ショップでは告知してるみたいですね。

Age of EmpiresⅢ

ボードゲーム

非常にいいゲームなんだが……箱に「Ⅲ」と書いてあるのが大変よくない。

別に、なにかの続編でもなんでもない。同名のコンピュータゲームの、ボードゲーム版なのである。Ⅲだけボードゲームになったので、ⅠもⅡもないのである。

もとのコンピュータゲームを知っていれば「あのゲームのボードゲーム版ならやってみたい」と、思うんじゃないか(わたしはⅠしか知らないんだが)。

このゲーム、もともとがマルチプレイヤーズゲームなのである。それも、目的も終了もないMMOなどとは違う。複数のプレイヤーが同じルールで戦い、限られた時間で一人の勝者を決める、本物のゲームだ。

そのボードゲーム化なら、そう間違ったことにならないだろう。そういう信頼感がある。

でも、知らない人にとってはどうだろう。「ああ、ファン用のコレクターズアイテムね」という風に、見えてしまいそうな気がする。

しかも、いきなりⅢだし。わたしも最初は、ⅠとⅡのボード版を捜した。

というわけで、敬遠されてしまうともったいないのだが、非常におもしろいゲームなのです。

新大陸にやってきたヨーロッパの国々の話。探検し、入植者を送り、資源を貿易し、ときには戦争したりもする。

新大陸にやってきたヨーロッパの国々の話。探検し、入植者を送り、資源を貿易し、ときには戦争したりもする。

ゲームとしては、最近流行のワーカープレイスメントだ。

ワーカープレイスメント、という言葉は最近聞かれるようになった。少しだけ説明すると。

つまり、プレイヤーに与えられたコマを順番に、アクションに配置していくというシステムだ。

まず「配置フェイズ」がある。ここでプレイヤーは、すべての自分のコマを(順番に一つずつ)盤上のアクションマスに配置する。アクションマスには定員があり、早いもの勝ち。

Age of EmpiresⅢでは、ワーカーの配置先は「イベントボックス」と命名されている。たとえば「入植者ドック」「主要建物」「発見」というようなイベントボックスがある。ここに、順番にワーカーコマを配置していくのである。

次には「解決フェイズ」がある。ここでは、前のフェイズで配置したアクションを解決していく。

プレイヤーに与えられたワーカーコマは、選択できるアクションの数。アクションの選択はそのまま戦略の選択。

定員のあるところに順番に配置するから「どの戦略を優先するか」はプレイヤー次第となる。

また、他プレイヤーとの駆け引きも生まれる。やりたいことがあるなら、他のプレイヤーより先に配置しなければならない。そこに、強いインタラクションがある。

ワーカープレイスメントは、いままさにトレンドのシステムだ。とにかくつぎつぎと傑作が生み出されている。

近ごろ話題になるボードゲームはどれも、驚くほど質が高い。かつてのプエルトリコに匹敵するレベルの傑作ゲームが、ごろごろ出てくるという印象だ。

無視できないゲームが多すぎて、ユーザとしては大変だ。

この一因は、ワーカープレイスメントにある。と思う。

ワーカープレイスメントは傑作生産機だ。適度なインタラクションと戦略の多様性を自動的に実現してしまう、まさに画期的発明なのじゃないかと思う。

たぶん、そろそろ、評価基準を大幅に辛くしなければならない時期がきている。そうしないと、星5つのゲームが多すぎて、どれを選べばいいかわからなくなってしまう。

Age of EmpiresⅢも、ワーカープレイスメントを採用したゲームである。それも、けっこう素直に王道をいっていると思う。

チットの数や種類からの印象よりはずっとわかりやすく、プレイしやすい。これも、ワーカープレイスメントの効用だ。

得点戦略が複数あり、その選択肢ごとに対応するアクションがある。

基本の得点手段は「未発見の土地を探検する」「発見済みの土地に入植者を送る」の2つ。もちろん、それらに対応するアクションがあり、そこにワーカーを配置するわけである。わかりやすい。

また、どこか『プエルトリコ』を思わせる建物が、さまざまな特殊効果を生み出したり、やはり得点になったりする。

「建物」への依存度合いもプエルトリコっぽい。ゲーム内容は違うのだが、建物の特殊効果で生産を拡大し、その選択によって戦略が分岐する感じが、よく似ている。デザイン時に意識したのではないかとも感じる。

じっさい、プエルトリコに近い種類のおもしろさを感じている。これはなんだか久しぶりで、うれしくなったりもする。

加えて、「戦争」もできる。新大陸は次々に開拓されていくので、やがてフロンティアはなくなってしまう。そうなったら次に起こるのは、植民地の覇権を争う戦争なのである。

そうして、時代が進むごとにゲームが移り変わっていくあたりは、ちゃんと歴史ゲームらしい演出として機能している。

History of the Worldとか、昔のゲームでよくあった歴史ゲームを思わせる感覚もちゃんとあり、しかし最新技術であるワーカープレイスメントを使っているから、ずっとプレイしやすい。

いろんな作戦をやりこみたいと思う。

近年量産されている同系列のゲームでは、ストーンエイジ次ぐ出来! とさえ思っていたりする。

しかし。やっぱり2時間かかるゲームだ。今時じゃあ、プレイする機会が少ないかもなあと思う。

スピンオフ作品ということで、敬遠されてしまうかもしれないというのも心配。

箱が大きすぎるとか、ボードが大きすぎてちゃぶ台に乗らないとか、しかも、びっくりするほど大量のチットが入っているせいであまり圧縮できないとか、現実的に問題もある。

しかもいまは、ドミニオンがあるのだ。新しい重量級ゲームに手を出す暇は、あまりない。

でもがんばって持ち歩くつもりだけど。

日本ボードゲーム大賞2008は『魔法にかかったみたい』

日記

『魔法にかかったみたい』が受賞したようです。

なんとなーく、無難なものが受賞しちゃったなとか、どことなくだけど集団票の気配を感じるラインナップだなとか、感じないでもないけど。こういう賞はどうやってもそういうものだからなあとは思う。

そういえばわたしも投票したのです。たしか、ストーンエイジ、ドラゴンイヤー、パレード、イスファハンあたりに投票したような記憶が。

……だけど、投票後に画面白くなったからなあ。投票できてなかったかもなあ。

魔法にかかったみたいもおもしろいゲームだし、わたしのお気に入りのストーンエイジは2位だし、それほど不満はない。

3位のレースフォーザギャラクシーは、個人的には投票もしてないしそれほど好きではないんだけど、SFに厳しい日本で、売れない黒い箱にしてはよくやったといってやりたい(笑)。

ヨーロッパの話題に影響はされてるけど、それなりに独自のランキングにはなってる気がした。

とはいえ不満もある。10位までのゲームの中には、しょうじきなところ「これゲームとして成立してる?」と思った奴があったりもする。

不特定多数もいいが、少数の有識者で決める賞も見たいかもなあと思う。

大賞の決定方法には工夫の余地がありそうな気もする。1位の得点をもっと高くするとか。ボードゲーマーなら知ってることだが、こういう方式のゲームはたいてい、2位をたくさんとったプレイヤーが勝つわけで(笑)。

まあ今回ははじめての方式なので、次回以降いろいろ改善されていくんだろうと思う。